Gel de l’aide extérieure par Donald Trump : les secteurs touchés au Togo

(Togo First) - Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche signe un virage brutal dans la politique étrangère américaine. Depuis le 21 janvier 2025, le président républicain a ordonné une suspension de 90 jours de l’aide internationale, le temps d’évaluer son "efficacité" et son "alignement sur les intérêts américains". Une pause qui pourrait bien se transformer en coup de rabot massif sur les financements destinés à l’Afrique, alors qu’en 2023, le continent avait capté 17,4 milliards de dollars d’aides américaines, soit le quart de l’aide extérieure globale des États-Unis.

Si certains pays devraient être durement touchés, le Togo pourrait également faire les frais de cette suspension, mais de façon limitée. Car à l’échelle africaine, Lomé demeure un bénéficiaire modeste des financements de Washington. Contrairement à des pays comme l’Éthiopie, le Nigeria ou ceux du Sahel, qui perçoivent entre 200 millions et 1 milliard de dollars par an, le Togo affiche des montants bien plus réduits.

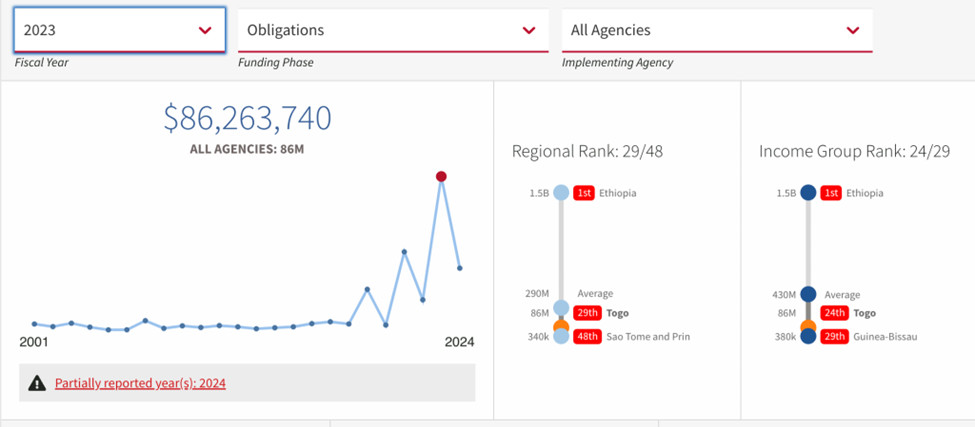

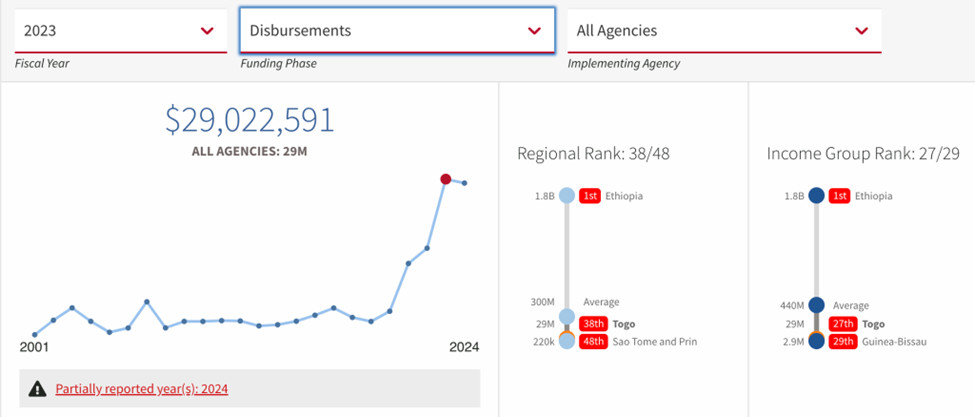

En 2023, dernière année où les données complètes sont disponibles, les nouveaux engagements américains ont atteint 86 millions de dollars, un record depuis au moins 2001. Mais derrière cette apparente progression, seuls 29 millions de dollars ont été réellement décaissés, symptomatique d’un décalage important entre les promesses et les financements effectifs, en raison notamment des forts engagements financiers des États-Unis au Togo ces dernières années à travers le programme MCC et d’autres initiatives dans le domaine alimentaire.

Avec de tels montants, le Togo se classe au 38ᵉ rang des pays africains bénéficiaires de l’aide américaine en termes de décaissements, et 29ᵉ en termes d’engagements. Une position déjà fragile, qui pourrait encore se détériorer alors que Donald Trump entend réduire drastiquement l’influence de l’USAID, principale agence de développement des États-Unis, qui, en 2023, avait décaissé la plus grosse enveloppe pour le Togo (10 millions de dollars), avant d’atteindre 12 millions de dollars en 2024. Selon les données partielles de 2024, les différentes agences américaines – USAID, le département d’État et le département de l’Agriculture – avaient déjà déboursé au moins 28 millions de dollars pour divers projets au Togo.

Santé : le VIH/SIDA en ligne de mire

C’est l’un des premiers secteurs qui devraient être impactés. Depuis deux décennies, les États-Unis sont le principal bailleur de fonds de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique via le President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). En 2023, ce programme avait mobilisé 3,2 milliards de dollars sur le continent et permis de sauver la vie de 25 millions de personnes depuis sa création en 2003.

Au Togo, le PEPFAR a décaissé 9,2 millions de dollars en 2023 et 6,2 millions en 2024, pour financer l’accès aux antirétroviraux pour plus de 300 000 patients, le maintien des services VIH pour 46 000 individus pendant la pandémie de COVID-19, les campagnes de dépistage et le développement des infrastructures de soins. En 2023, l'Initiative du Président des États-Unis contre le Paludisme (PMI) avait annoncé son tout premier financement pour le Togo, avec un investissement de 12 millions de dollars pour la première année du programme.

La suspension des fonds menace directement l’accès aux traitements pour des centaines de milliers de malades et risque d’entraîner une recrudescence de l’épidémie.

En clair, une coupure durable de ces financements pourrait remettre en cause 20 ans de progrès dans la lutte contre le VIH/SIDA au Togo.

Éducation et alimentation scolaire : des milliers d’enfants menacés

Autre programme en suspens : McGovern-Dole, qui finance l’alimentation scolaire et l’éducation des enfants issus de milieux défavorisés. Doté de 33 millions de dollars pour le Togo en 2023, ce programme, mis en œuvre par Catholic Relief Services (CRS), devait permettre à des milliers d’écoliers togolais d’avoir accès à un repas quotidien, condition essentielle pour leur maintien à l’école. Cette année-là, le programme avait été prolongé pour cinq ans.

L'USDA, sous l’impulsion du nouveau patron du département de l’efficacité des dépenses fédérales américaines, Elon Musk, avait prévu de fournir un don de plus de 5 000 tonnes métriques de denrées alimentaires, comprenant de l'huile végétale fortifiée, des pois cassés verts, du riz enrichi, des lentilles et de la farine de maïs, ainsi que 1 219 tonnes métriques de denrées acquises régionalement, telles que de la farine de maïs enrichie, du poisson séché et des haricots.

Selon les autorités américaines, cette extension devait permettre de servir des repas quotidiens dans 202 écoles du Togo, bénéficiant ainsi à plus de 154 600 enfants togolais.

Dans un pays où l’éducation est perçue comme un levier clé de développement, l’interruption de ces financements pourrait exacerber les inégalités et compromettre les efforts de scolarisation dans les zones rurales.

D’autre part, une enveloppe de 29 millions de dollars était attendue au titre du programme « Nourriture pour le progrès », qui prévoit le don de produits agricoles américains aux pays en développement et aux démocraties émergentes engagées dans l’introduction ou le développement de la libre entreprise dans leurs économies agricoles.

Gouvernance et réformes institutionnelles : le MCC en suspens

La préparation du Togo à l’obtention d’un financement important du Millennium Challenge Corporation (MCC) était bien avancée. Le projet était censé financer des réformes administratives et économiques, notamment la digitalisation de l’administration, l’amélioration du climat des affaires et le renforcement de l’accès à l’énergie.

Mais fin 2024, les autorités togolaises avaient elles-mêmes demandé une pause dans ce programme, en raison des défis sécuritaires et de la transition politique en cours. Avec la suspension annoncée par Washington, ces financements risquent de ne pas être réactivés de sitôt, alors que les décaissements pour les études de pré-faisabilité et de préparation administrative avaient atteint 6,8 millions de dollars en 2023 et 11,2 millions en 2024, sur 13,2 millions d’engagements.

Sécurité : la coopération militaire

Si l’enveloppe consacrée à la sécurité reste modeste au Togo (591 000 dollars alloués en 2023), elle n’en demeure pas moins stratégique. Ces financements permettaient notamment de former les forces de sécurité togolaises et de renforcer la surveillance des frontières face aux menaces djihadistes venues du Sahel.

Washington a toujours été très sélectif dans l’attribution de ses financements sécuritaires, préférant se concentrer sur des pays stratégiques comme l’Égypte (1,2 milliard de dollars par an) ou le Nigeria.

Mais cette suspension pourrait affaiblir encore davantage la coopération militaire entre Lomé et Washington, à un moment où le Togo fait face à une montée de l’instabilité dans le nord du pays.

Les deux dernières années, l’aide financière américaine dans le domaine militaire au Togo s’est raréfiée (les nouveaux engagements), comparé à 2022, où 23 % des engagements américains étaient destinés à la défense et à la sécurité. Cette année-là, le Bureau de la Lutte contre le Terrorisme du Département d'État des États-Unis avait alloué pas moins de 5,8 millions de dollars pour soutenir le renforcement des capacités des forces de l'ordre togolaises sur plusieurs années.

Ces fonds ont déjà permis de financer les premières sessions de formation d’assistance anti-terrorisme, destinées à mieux préparer les forces de sécurité à la lutte contre l’extrémisme violent.

Les ONG locales en première ligne

Coup de froid également sur le tissu associatif togolais. La suspension de l’aide américaine vient percuter de plein fouet des ONG locales, jusque-là soutenues par Washington à travers l’USAID, le Département d’État et le département de l’Agriculture. Parmi les premières victimes collatérales, Catholic Relief Services (CRS), qui pilote le programme McGovern-Dole d’alimentation scolaire. L’arrêt des financements compromet l’accès aux repas pour des milliers d’écoliers.

Même inquiétude chez la Fédération Togolaise des Personnes Handicapées (FETAPH), qui risque de voir ses actions en faveur de l’insertion des personnes vulnérables mises en péril. Ti-Mondo et WANEP-Togo, engagées dans la prévention de l’extrémisme violent à travers des systèmes d’alerte précoce et des actions de médiation, pourraient elles aussi voir leurs budgets fondre. Un coup dur alors que la menace djihadiste grandit dans le nord du pays.

Dans l’agriculture, les structures comme SCOOPS Motaog-Man et l’Association pour la Promotion de l’Agriculture Durable, qui misaient sur l’appui financier américain pour développer le maraîchage et l’agroforesterie, devront se réinventer. Quant aux formations professionnelles soutenues par CEJUS et le Groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie et Développement (GF2D), elles risquent tout simplement de passer à la trappe.

Un gel temporaire ou une rupture durable ?

À ce stade, impossible de dire si cette suspension de 90 jours sera suivie d’une reprise des financements ou d’une réduction massive des budgets.

En attendant, les secteurs de la santé, de l’éducation et de la gouvernance sont en suspens, et l’État togolais devra trouver des alternatives financières pour combler les pertes.

Moins un travail herculéen que pour certains de ses voisins, car le Togo reste l’un des pays africains qui reçoit le moins d’aide publique au développement, avec environ 41 dollars par habitant.

Les États-Unis ne figurent pas dans le Top 4 des bailleurs (APD) du pays, un classement dominé par la Banque mondiale, la France, l’Allemagne et le Fonds mondial, selon le services de données de l’USAID.

Si la suspension de l’aide américaine reste avant tout symbolique au regard du poids limité de Washington dans le financement du Togo, elle illustre bien le virage protectionniste engagé par la nouvelle administration américaine, dont les effets se feront ressentir bien au-delà des frontières togolaises.

Alors que les financements américains représentaient une part non négligeable du soutien aux initiatives sociales, la question se pose : qui prendra le relais ? Certains espèrent une main tendue des bailleurs européens, d’autres redoutent l’abandon pur et simple de programmes essentiels. Sur le terrain, le manque à gagner se traduira par des projets suspendus, des bénéficiaires oubliés et des équipes contraintes de revoir leurs ambitions à la baisse.

Fiacre E. Kakpo